Sächsischer Futtertag 2023 - Das Grünfutter in der Milchkuhfütterung - Risiko oder Chance

Am 08.03.2023 fand der Sächsische Futtertag zum Thema "Wunschbild oder Zukunftsmodell? - Grünfutter für sächsische Milchrinder" in Lichtenwalde statt. Dieser Artikel stellt die Inhalte des am 08.03.2023 leider ausgefallenen Vortrages von Herrn Prof. Dr. Hoffmann dar:

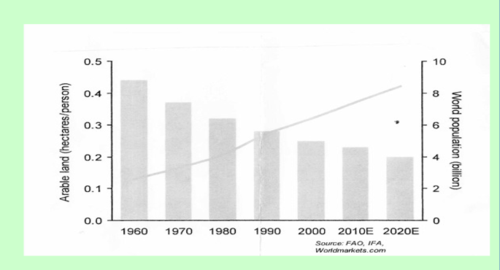

Um 9 Milliarden Menschen der Club of Rom in seinem letzten Bericht (Earth of All, 2022) eine „Ernährungskehrtwende“, eine Minimierung aller Emissionen und drastische Einschränkung von Pestiziden und Mineraldünger.Eine regenerative Landwirtschaft muss global die Ernährungssicherheit gewährleisten und eine nachhaltige Intensivierung muss den Rückgang der zur Verfügung stehenden Fläche kompensieren (Abb.1).

Abb. 1: Entwicklung der Weltbevölkerung und der verfügbaren Fläche zur Nahrungsmittelerzeugung

In Übereinstimmung mit diesen Forderungen sind bestimmte nährstoffökonomische Kriterien neben dem Tierwohl bei der Beurteilung der Milchviehhaltung von außerordentlicher Bedeutung. Diese sind:

- Der Veredlungseffekt, d.h. aus wieviel Futterprotein wird wieviel essbares Protein erzeugt.

- Wieviel der verfütterten Komponenten wären auch direkt vom Menschen essbar?

- Der ökologische Fußabdruck als CO2-Äquivalent, d.h. wieviel Kohlendioxid, Methan und Lachgas wird in die Umwelt abgegeben.

Eine Übersicht zu diesen Kriterien zeigt die Tabelle 1 „Nährstoffökonomische Kennzahlen verschiedener Produktionsrichtungen“. Ein Vergleich mit der Schweine- und Geflügelhaltung zeigt, dass die Produktion mit Rindern den höchsten Anteil „absolutes Tierfutter“ aufweist, d.h. Milch mit Futtermitteln erzeugt werden kann, die zum großen Teil nicht von Menschen verwertet werden können.Selbst bei hohen Leistungen werden noch über 60 % des Futters verwendet, das Menschen nicht verzehren können. Bei anderen Produktionsrichtungen, z.B. in der Schweinemast liegen diese Werte unter 25 %, bei der Erzeugung von Geflügelfleisch und Eiern sind es 10 – 15 % und weniger. Ebenso ist die Verwertung von Futterprotein bei der Milcherzeugung höher als bei allen anderen Produktionsrichtungen und steigt mit steigender Leistung auf 45 %. Nachteilig ist der „Fußabdruck“, der bei den Rindern durch die Methanbildung relativ. hoch ist. Bemerkenswert ist aber, dass er mit steigender Leistung je kg erzeugtem Protein abnimmt.

Tab. 1: Ökologische und nährstoffökonomische Kennziffern der Milchproduktion (zum Vergleich Schweinemast)

| Milch kg/Jahr | % essbares Protein vom Futterprotein | % absolutes Tierfutter von Gesamt-TS | Carbon Footprints* je kg essbares Protein kg CO2 eq* | Methan | |

|---|---|---|---|---|---|

| kg/Jahr | g/kg Milch | ||||

| 4000 | 20-25 | >80 | 25 | 118 | 30 |

| 6000 | 30 | 75 | 16 | 132 | 22 |

| 8000 | 35 | 70 | 14 | 139 | 17 |

| 10000 | 45 | 65 | 12 | 145 | 15 |

| zum Vergleich Schweinemast | |||||

| 700g/Tag | 20 | 15 | 12 | ||

| 900g/Tag | 25 | 10 | 10 | ||

* Summe der Treibhausgase (TGW) = Emissionswerte in kg CO2-Äquivalent (CO2-eq), CH 4 x 28; NO2 x 300; CO2 x 1), Literatur siehe M. Hoffmann "Angewandte Tierernährung in der Milchviehherdenbetreuung", AVA 2022

In der jahrtausende währenden Evolution sind Wiederkäuer (dazu gehören neben den Rindern auch Schafe, Ziegen, Hirsche, Rehe, Giraffen, Antilopen u.a.) darauf „eingerichtet“, grobe faserreiche Futtermittel verwerten zu können. Dazu besitzen sie Vormägen, besonders den Pansen als große Gärkammer, in der ein Mikrobiom aus einer Vielzahl von Bakterien und Protozoen wirkt, die entsprechende Enzyme bilden. Die damit zusammenhängenden spezifischen Leistungen sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Es ist die in der Natur einzige Gelegenheit, bei der Zellulose und NPN-Verbindungen so umgewandelt werden, dass damit Milch und Fleisch produziert werden kann. Bemerkenswert ist auch die Feststellung von Windisch (2021), dass bei einer veganen Ernährung je kg essbares pflanzliches Nahrungsmittel 4 kg Nebenprodukte anfallen, die nur von Wiederkäuern verwertet und in Nahrungsmittel umgewandelt werden können.

Tab. 2: Leistungen der Pansenbakterien – Grundlage aller Fütterungsstrategien

- Umsetzung der Zellulose (ß-glukosidisch gebundene Glukosemoleküle)

Gehalt im Grobfutter: 150 - 350 g / kg TS

Ertrag: Tropen+Subtropen: bis 300 dt / ha

gemäßigte Regionen: bis 50 dt / ha

Deckung des Energiebedarfes: zu 60 - 80 % durch den Prozess Zellulose - Essigsäure

- Umsetzung von NPN-Verbindungen zu hochwertigem Bakterienprotein

NPN …… NH3 + Energie …. über Peptidbindung ( -HC - OH-) verknüpfte Aminosäuren

Zwei Quellen: 1) in pflanzlichen Futtermitteln 40 - 70 % des Rohproteins

2) Stickstoff der atmosphärischen Luft (78,1 Vol.-%)

-> Harnstoffsynthese (H4N2O 46 % N) (F.Wöhler,1828)

Deckung des Rohproteinbedarfes beim aWK* 35 - 50 %

in Abhängigkeit von Leistung und Ration bis 100 % möglich (A.I.Virtanen 1966/67)

* aWK = ausgewachsener Wiederkäuer

Es ist aus ökologischer, nährstoffökonomischer und schließlich auch aus Sicht der menschlichen Ernährung die dringende Forderung, Milch und Rindfleisch vorwiegend aus Grobfutter bei minimiertem Konzentrataufwand zu produzieren.

Das klassische Rinderfutter, seit der Domestikation vor 10.000 Jahren, ist das Gras. Die Nutzung der riesigen Grasflächen auf der Erde (Tabelle 3) ist für die menschliche Ernährung ohne Wiederkäuer undenkbar. Auch unter unseren Bedingungen wird die Forderung immer deutlicher, Konzentrate für die menschliche Ernährung freizusetzen, auf Importe aus Ländern zu verzichten, die auf abgewaldeten Flächen erzeugt werden, sowie bewährte Erfahrungen zum Grobfuttereinsatz mit modernen Verfahren der Futterverabreichung zu verbinden.

Tab. 3: Gras- und Grünland - wichtige Quelle der Welternährung

| Erde | Deutschland | Sachsen | |

| Mrd ha | Mio ha | ||

| Landfäche | 14,9 | 35,7 | 1.800.000 |

| Agrarfläche | 4,7 | 16,7 | 898.400 |

| davon Ackerland | 1,6 | 4,8 | 628.800 |

| davon Grünland | 3,1 | 4,7 | 260.536 |

| % | % | % | |

| Landfläche | 29 | ||

| Agrarfläche | 31 | 47 | 49 |

| davon Ackerland | 34 | 71* | 70* |

| davon Grünland | 66 | 28 | 29 |

* 1 % Obst, Wein u.a. Dauerkulturen, Quellen: FAO-Statistik 2022, Statistisches Bundesamt 2022; Statistisches Landesamt des Freistaat Sachsen 2022

In Deutschland hat Grünfutter immer einen festen Platz in den Rationen für Milchkühe eingenommen. Die folgenden Tabellen zeigen das. In Tabelle 4 ist das Futterangebot um 1900 nach den Angaben von Kühn (1906) zusammengefasst, die Tabelle 5 zeigt die Rationszusammensetzung um 1950/1960 nach den Angaben des Autors. In diesem Zeitraum wird Grünfutter in einer breiten Artenvielfalt verwendet und der Anbau so beherrscht, dass von etwa April bis Oktober (bis Eintreten des Frostes) Grünfutter kontinuierlich zur Verfügung stand. Für die Sommer/Stoppelfrüchte spielt die Frostverträglichkeit eine große Rolle.

Tab. 4: Milchkuhfütterung um 1900, Jahresmilchleistung 2.165 kg*/Kuh (450 kg KM)

Sommer Stallfütterung mit Grünfutter (Ø 50 kg / Tier und Tag) "Staudenroggen", Buchweizen, Hirse, Serradella, Grünmais, Esparsette, Kleegras, Luzerne im Herbst :Senfsaat u.a. frostverträgliche Stoppelsaaten, Stoppelrüben, Zuckerrübenblatt Heu, Stroh ("geschnitten" gemischt oder abends gefüttert lang) |

Winter 25 - 40 kg Kohlrüben, Futterrüben, u.a., Zuckerrübenblatt (gesäuert), Spreu, Heu, Stroh Schlempen, (Biertreber) |

| Kraftfutter: Getreidekleie, Gerstenschrot, Ölkuchen (auch Palmkernkuchen), Malzkeime |

Quelle: Julius Kühn "Die zweckmässigste Ernährung des Rindviehs" 12. Auflage, 1906, * Statista, 2023

Tab. 5: Milchkuhfütterung 1950/1960, Jahresmilchleistung 2.800 kg*/Kuh (550 kg KM)

Sommer Stallfütterung mit Grünfutter, Stroh, Heu Grünraps/Rübsen, Rotklee, Rotkleegras, Landsberger Gemenge, Wickhafer, Wickroggen, Erbsengrünfutter, Serradella, Esparsette, Senfgrünfutter, Zuckerrübenblatt |

Winter Kohlrüben+Spreu, Futterüben, Zuckerrübenblattsilage, Heu, Stroh |

| Kraftfutter: Gersten- und Roggenschrot, Kleie, Lupinen, Ölkuchen, Sojaextraktionsschrot, Trockenschnitzel, Malzkeime, Amidschnitzel**, Mineralstoffmischungen |

* Statista 2023 ** Trockenschnitzel + Futterharnstoff

Bemerkenswert ist, dass die Hauptform der Sommerfütterung der Milchkühe in diesem Zeitraum der Einsatz von Grünfutter im Stall ist. Julius Kühn schreibt dazu in „Die zweckmäßigste Ernährung des Rindes“ (12. Auflage, 1905, S. 285): „Sonst sind es noch die reichen Niederungen an den Mündungen der Ströme, die Küstenregionen und die Grasmatten der Gebirge, wo ein feuchteres Klima den Graswuchs ungewöhnlich begünstigt, welche eine Weidewirtschaft rechtfertigen,- in allen anderen Fällen ist meist die Stallfütterung vorteilhafter“. Und das galt für die damaligen Stallverhältnisse (Anbindehaltung), um wieviel mehr gilt das heute für die modernen Laufställe. Bei einer kontinuierlichen Grünfutterverabreichung ist die Darbietung im Stall das sicherste Verfahren bei der Einbeziehung von Grünfutter in die Ration der Milchkühe. Die „Glorifizierung“ der Weidehaltung für das Wohlbefinden der Tiere in bestimmten Personengruppen ist teilweise unreal und sehr kritisch zu hinterfragen.

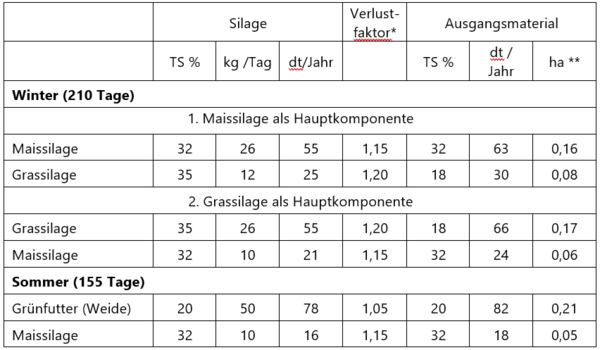

Mit Ausgang der 60ziger Jahre wurde der Mais, der bis dahin ausschließlich zur Körnergewinnung angebaut wurde, als Silage in die Rationen für Milchkühe eingeführt und schon sehr früh zur Sicherung einer hohen Qualität mit Milchsäurepräparaten versetzt. In der überwiegenden Zahl der Betriebe, auch in den im Osten Deutschlands entstandenen modernen Großbetrieben, wurde in die Mischrationen im Sommer Grünfutter nach einem „grünen Fließband“ verabreicht. Die standortspezifischen Rationen, die für diesen Zeitraum nach 1970 typisch waren, zeigt die Tabelle 6.

Tab. 6: Standortspezifische Rationsgrundtypen für Milchkühe (600 kg KM), Kombination Grünfutter/Silage

* Feldverluste + Gärverluste + Verluste bei Entnahme bis zum Futtertisch, ohne Reserve, ** bei 400 dt / ha

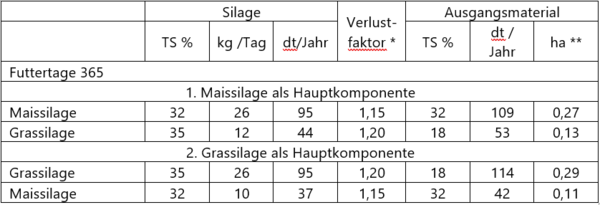

Seit über 3 Jahrzehnten ist der bestimmende Rationstyp in nahezu allen Regionen in Deutschland die ganzjährige Silagefütterung mit einem relativ hohen Konzentrateinsatz bei ganzjähriger Stallhaltung (Tabelle 7). Die Weidehaltung ist erheblich zurückgegangen und der Einsatz von Grünfutter als Frischfutter wird nur in wenigen Betrieben realisiert. Bei der Silage dominiert die Maissilage. Sie wurde bei der Biogaserzeugung teilweise durch falsch ausgelegte Fermentertypen zur Konkurrenz der Milchviehhaltung.

Tab. 7: Standortspezifische Rationsgrundtypen für Milchkühe (650 kg KM), ganzjährige Silagefütterung (Mengen- und Flächenangaben je Tier)

* Feldverluste + Gärverluste + Verluste bei Entnahme bis zum Futtertisch, ohne Reserve, ** bei 400 dt / ha

Nach den Untersuchungen von Steinhöfel (2021) stieg der Anteil Maissilage beim Grobfutter in den Milchkuhrationen in Sachsen von 38 % im Jahre 1992 auf über 65 % im Jahre 2021, im gleichen Zeitraum fiel der Grassilageanteil von 53 auf 28 %.

Die Fütterung der Rinder ist „monolitisch“ geworden, Maissilage dominiert ganzjährig.

Die Nutzung der Grasflächen und die Vorteile, die ein Grünfuttereinsatz bringt, erfordern im Rahmen der Transformationen, die u. a. globale Ernährungssicherheit und die Anpassung an die Klimaveränderungen notwendig machen, entsprechende Entscheidungen. Verfütterung von Grünfutter ist eine Herausforderung für das pflanzenbauliche Können des Landwirtes. Mit Grünschnittgetreide (bes. Roggen), Gräsern, Kleegras bzw. Luzerne, sowie geeigneten Zwischenfrüchten ist es möglich, eine entsprechende Kontinuität des Futteranfalles zu schaffen. Allein in Anbetracht der Klimaveränderungen wird es dringend notwendig, eine wesentliche Erweiterung des Futterartenanbaus vorzunehmen, sowie trockenresistente Grünfutterpflanzen auszuwählen und neue wieder zu „entdecken“.

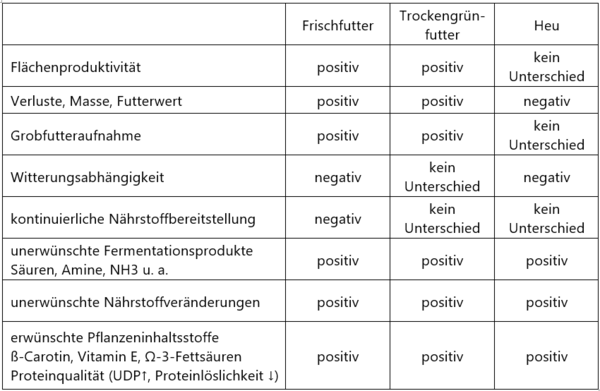

Wesentliche Unterschiede gibt es im Vergleich von Grünfutter (Frischfutter) zur Silage. Bei Frischfuttereinsatz liegen die Verluste vom Feld bis auf den Futtertisch bei 5 – 10 %, während bei Silierung mit 20 – 25, bei ungünstigen Witterungsbedingungen auch mit 30 % zu rechnen ist. Dadurch sind die Nährstofferträge je ha bei gleichem Ausgangsmaterial bei Grünfuttereinsatz wesentlich höher. Die Trockenmasseaufnahme aus Frischfutter ist gegenüber der Silage um 5 – 15 % höher. Weitere Unterschiede siehe Tabelle 8.

Tab. 8: Vergleich verschiedener Nutzungsformen von Grünfutter mit Silage

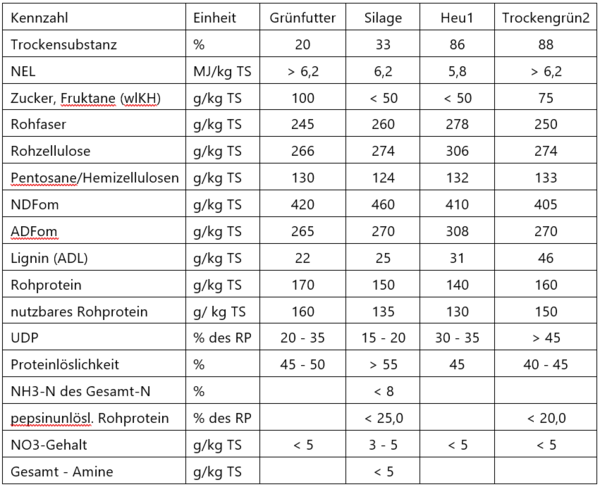

In der Tabelle 9 werden noch einmal die verschiedenen Nutzungsformen von Gras verglichen.

Der Futterwert wird entscheidend durch das Vegetationsstadium bestimmt.

Tab. 9: Futterwertkennzahlen von Weidelgras ***

1 Bodentrocknung/Kaltbelüftung, 2 Warmluft unter Dach, Entfeuchter oder Heißluft (Trommeltrockner), *** optimaler Schnittzeipunkt, 24-25 % Rohfaser, Schnitthöhe > 8 cm, Quellen: Nehring, K. (1972); DLG-Futterwerttabellen (1997); NRC (2001); Datenbank LKS, 2019;

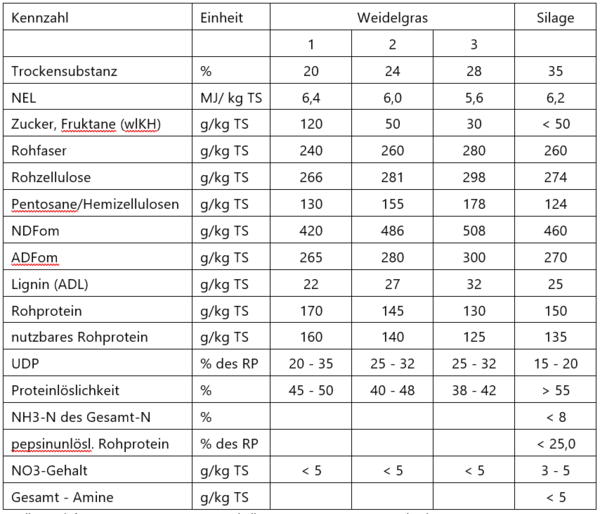

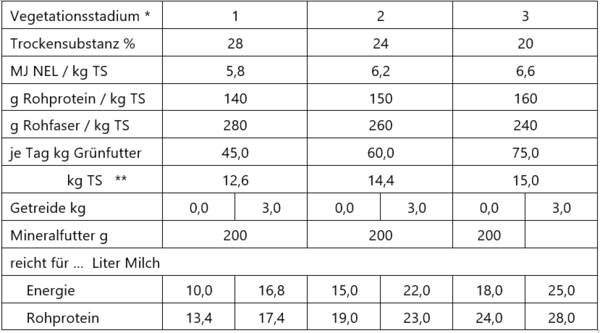

Für Gras zeigt die Tabelle 10 drei Vegetationsstadien. Dabei sind die Faserstoffe, als wichtige Faktoren der Strukturwirksamkeit (Tabelle 11) vorrangig zu beachten. Der Gehalt an wasserlöslichen Kohlenhydraten (Mono- und Disaccharide und Fruktane) kann erheblich schwanken. Umso jünger das Gras und umso trockener und sonniger das Frühjahr, umso mehr ist mit einem gesundheitsgefährdenden hohem Zucker- und Fruktangehalt zu rechnen, der bei einer Milchkuh aus gesundheitlichen Gründen 70 – 80 g je kg TS in der Ration nicht überschreiten sollte.

Tab. 10: Zusammensetzung von Weidelgras in verschiedenen Vegetationsstadien

Quellen: Nehring, K. (1972); DLG-Futterwerttabellen (1997); NRC (2001); Datenbank LKS, 2019;

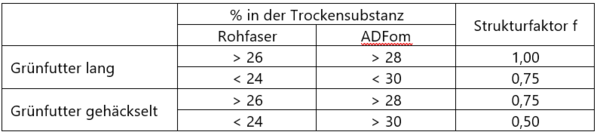

Tab. 11: Strukturfaktor bei Grünfutter

Strukturwirksamkeit: analytisch bestimmter Gehalt an Rohfaser bzw. ADFom x Strukturfaktor = strukturwirksame Rohfaser bzw. strukturwirksame ADFom

In einer Rationskalkulation soll gezeigt werden, wie hoch das „Milchpotential“ von Grünfutter ist (siehe Tabelle 12). Dazu wurden die Kennzahlen aus der Tabelle 10 mit Weidelgras in verschiedenen Vegetationsstadien verwendet. In Abhängigkeit vom Trockensubstanz- und Fasergehalt liegt die Aufnahme zwischen 45 und 75 kg Grünfutter bzw.12 und 16 kg Trockenmasse je Tier und Tag und wird durch den Fasergehalt begrenzt. Bei einem niedrigen Futterwert (5,8 MJ NEL und 140 g Rohprotein) können nach der Energieaufnahme gerade 10 Liter Milch (ECM) produziert werden, nach der Rohproteinaufnahme etwas über 13 Liter. Erst bei einem Energiegehalt über 6,5 MJ NEL und einem Rohfasergehalt unter 24 % werden 18 bzw. 24 Liter mit dem Grünfutter als Alleinfutter erreicht. Bei einer Zulage von 3 kg Getreide können über 25 Liter erzeugt werden.

Tab. 12: Rationen mit Grünfutter mit verschiedenem Futterwert bei Milchkühen

* Futterwertkennzahlen siehe Tabelle 10, ** begrenzt mit 3.500 g Rohfaser bzw. 3.800 g ADF je Tier und Tag

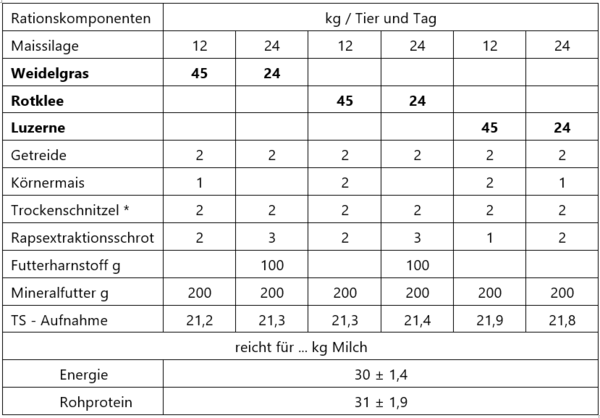

Der Einsatz bewährter Grünfutter (Gras, Rotklee und Luzerne) mit Maissilage als stabile kostengünstige Komponente kombiniert, zeigt Tabelle 13. Alle Rationen entsprechen den ernährungsphysiologischen Anforderungen für 30 – 32 Liter Milch / Tier und Tag.

Tab. 13: Rationstypen für Milchkühe, Grünfutter / Maissilage

Stroheinsatz erfolgt nur, wenn Kennzahlen für Strukturwirksamkeit unterschritten werden. * 1 kg Trockenschnitzel kann durch 4,5 kg Pressschnitzel ersetzt werden

Eine völlig andere Variante des Grünfuttereinsatzes hat sich durch die Entwicklung computergestützter Trocknungsverfahren mit Entfeuchter unter Dach unter Nutzung alternativer Energiequellen ergeben. Rationsgrundtypen, wie sie perspektivisch als eine Variante des Grünfuttereinsatzes vorstellbar (und teilweise in Betrieben des In- und Auslandes schon angewendet werden), gewinnen vor allem im Hinblick auf Tiergesundheit und Nährstoffökonomie große Beachtung.

Stand: April 2023